1. 前列腺横纹肌肉瘤

前列腺横纹肌肉瘤:是一类具有横纹肌分化、原发于前列腺组织的肌源性肉瘤。前列腺横纹肌肉瘤是儿童时期最常见的前列腺恶性肿瘤,发生于幼儿期至成年早期,平均诊断年龄为5岁,而在成人中,患者的诊断年龄从17岁到68岁不等,该肿瘤通常体积较大,表现为向前列腺周围扩张生长。

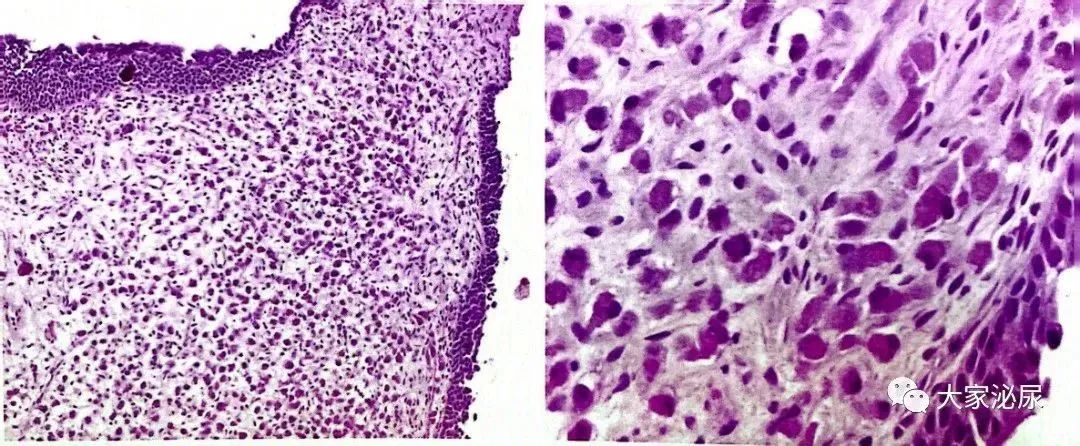

横纹肌肉瘤(图1)由原始的未分化的圆形-梭形细胞组成,无明显或仅有局灶性横纹肌肉瘤细胞分化,在组织学上可表现为胚胎性横纹肌肉瘤、梭形细胞或多形性横纹肌肉瘤,少数为腺泡状横纹肌肉瘤。胚胎横纹肌肉瘤主要由幼稚分化的小圆细胞及胞质较小的短小梭形细胞组成,部分胞质较红染,其中可见横纹肌母细胞;多形性横纹肌肉瘤细胞多型性明显,主要为大梭形细胞及带状细胞;腺泡状横纹肌肉瘤通过FISH试验可检测到特异性的染色体异位t(2;13)(q35;q14),t(1;13)(p36;q14),存在PAX3/7-FOXO1基因融合。

图1:前列腺横纹肌肉瘤(HE染色)

前列腺横纹肌肉瘤免疫组织化学染色包括Vimentin、Myoglobin、Desmin、Muscle、Actin、MYF-4表达阳性,CK、CD34表达阴性,Ki-67指数>90%,有报道表明Myod1和Myogenin是敏感性和特异性最高的标志物。

2. 前列腺平滑肌肉瘤

前列腺平滑肌肉瘤:是一类罕见的恶性平滑肌肿瘤,表现为平滑肌分化。前列腺平滑肌肉瘤为成人前列腺最常见的肉瘤类型,患者大多分布于40-70岁,肿瘤大小在3~20cm,常取代整个前列腺并侵犯到前列腺外。

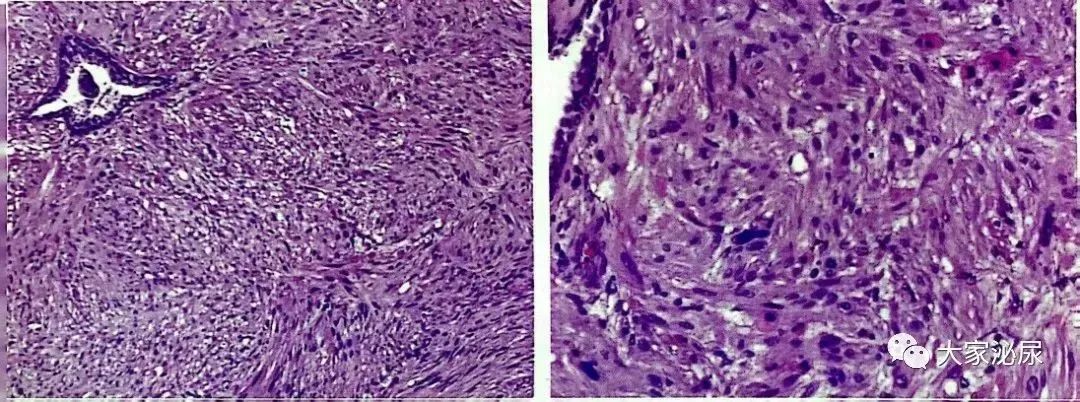

前列腺平滑肌肉瘤(图2)同其他部位的平滑肌肉瘤相似,从表现为中度异型性的平滑肌肿瘤到多形性肉瘤不等,且可能存在广泛的肿瘤组织坏死,其镜下细胞多呈梭形,分化较好的肿瘤细胞以长梭形为主,胞质丰富且嗜酸性红染,部分细胞可见有丝分裂,而分化差的细胞表现为多型性,核分裂象多,中到重度的核异型性,偶可见瘤巨细胞核,部分标本可见明显的平滑肌分化特征。前列腺平滑肌肉瘤与非典型平滑肌瘤的鉴别标准与其他器官相似,包括异型性、细胞结构、坏死情况和有丝分裂活动。

前列腺平滑肌肉瘤对平滑肌特异性肌动蛋白和波形蛋白有免疫反应,在一些患者中还存在有结蛋白、细胞角蛋白和S100的局部表达。免疫组化表现为 Vimentin、Desmin、Muscle、Actin阳性,Myoglobin、CK、CD34、PSA表达阴性。

图2:前列腺平滑肌肉瘤(HE 染色)

3. 前列腺间质肉瘤

前列腺间质肉瘤:是来源于前列腺特异性间质的肉瘤,患者发病年龄轻,半数以上的间质肉瘤患者发病于50岁之前。间质肉瘤表现为实性或部分囊性的界限欠清的前列腺实质性肿块,囊性变对应于相应的叶状型组织学构型,肿瘤直径2~18cm,切面灰白,灰黄,其中出血、坏死较常见。

在组织学上,间质肉瘤表现为间质过度增生伴或不伴有内陷的良性腺体,细胞密度增加,瘤细胞具有明显的多形性和活跃的核分裂活性。组织构型上,双向型叶状肿瘤最为常见,表现为肉瘤样的间质伴有内陷的良性前列腺腺体形成类似于乳腺叶状肿瘤的分叶状结构,其他组织学构型包括席纹状、纤维肉瘤样及无结构的排列方式,偶尔肿瘤细胞可表现为上皮样或横纹肌样细胞表型。在实际诊断过程中,依据肿瘤细胞的异型性程度,核分裂象的多少及有无肿瘤性坏死,间质肉瘤通常分为高级别和低级别间质肉瘤,但是目前还没有严格界定低级别和高级别间质肉瘤的具体量化标准,一般来说高级别肉瘤具有中-重度的细胞异型性,明显升高的核分裂象和存在肿瘤性坏死。

前列腺间质肉瘤表达Vimentin、CD34及PR,不同程度表达SMA、Desmin及MSA,一般不表达ER、S100、c-kit。叶状型肿瘤中的上皮成分表达PSA。

4. 前列腺纤维肉瘤

前列腺纤维肉瘤:其细胞呈束状排列,部分区域可见席纹样结构,细胞核深色,核分裂象较多,偶可见泡沫样细胞。免疫组化常表现为Vimentin、 Desmin、αl-AT、αl-ACT和Lysozyme表达阳性。

5. 前列腺滑膜肉瘤

前列腺滑膜肉瘤:其表现为梭形细胞和卵圆细胞交织成束形成的类似纤维肉瘤,Vimentin表达阳性,Desmin及S100 表达阴性。与其他部位的软组织滑膜肉瘤相同,通过FISH试验也发现染色体异位t(x;18)(p11.2;q11.2)。

6. 前列腺骨源性肉瘤

前列腺骨源性肉瘤:其常表现为除梭形细胞和多型性细胞外,肿瘤还可见钙化的类骨质,上皮抗原、细胞角蛋白、Vimentin表达阳性。

7. 前列腺梭形细胞肉瘤

前列腺梭形细胞肉瘤:其组织中可包含有高级别上皮癌成分,Vimentin、Desmin、Muscle、Actin表达均为阴性,Ki-67指数2%。

来源:《前列腺疾病诊疗学》