患者情况

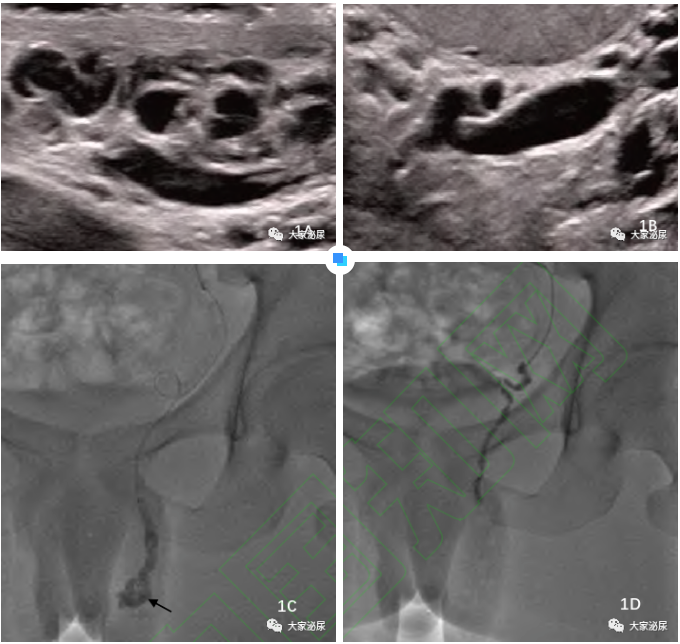

男,23岁,间断双侧阴囊疼痛伴坠胀感6个月;既往体健。查体:站立位下于阴囊表面可见纡曲、扩张的静脉团。实验室检查:精液量1.80ml,精子总活力38.43%,前向运动力31.63%,精子浓度10.33× 106/ml,精子总数37.47×106 。超声:双侧精索静脉明显纡曲、扩张,最宽内径左侧3.7mm(图1A)、右侧3.2mm(图1B);诊断:(Ⅱ度)临床型精索静脉曲张(VC)。经股静脉入路行双侧精索静脉栓塞术。于局麻下穿刺右侧股静脉成功后,以5F Cobra导管超选择左侧精索静脉,造影确认诊断后,将微导管送入左侧精索静脉远端,再次造影明确精索静脉曲张位置(图1C);按1:4比例将1%聚多卡醇2ml与空气配置成泡沫硬化剂,经微导管向曲张静脉内注入2ml硬化剂,再向左侧精索静脉主干内注入1ml α-氰基丙烯酸正丁酯(NBCA)与3ml碘油混合物加强栓塞(图1D);复查造影确认栓塞效果满意后,以同法栓塞右侧精索静脉。术后患者双侧阴囊疼痛伴轻度水肿,予对症治疗1周后缓解。术后3个月复查实验室检查显示精液质量提高;复查超声见双侧VC消失。

讨论

VC为男性不育症的最常见病因,在男性中的发病率约10%~15%,而在男性不育症患者中高达35%~40%,且多见于左侧;临床表现主要包括阴囊疼痛、坠胀感及进行性睾丸功能减退。NBCA具有良好的生物相容性,接触组织、血液后可快速固化形成聚合物,与周围组织紧密粘合;应用时可根据目标血管直径配制不同浓度,以调控其凝固时间。采用泡沫硬化剂进行栓塞是目前治疗VC的一线方法,遇精索静脉主干较宽时,常需联合以弹簧圈进行加强栓塞,而一旦弹簧圈移位、脱落,可造成严重的医源性肺动脉栓塞。本例以较高浓度NBCA替代弹簧圈,用于治疗精索静脉曲张时对静脉主干进行加强栓塞,获得了满意效果。

图1 NBCA联合聚多卡醇栓塞双侧VC

A、B.二维超声声像图示左侧VC(A)及右侧VC(B);C.栓塞前造影图示左侧VC(箭);D.以聚多卡醇栓塞曲张的左侧精索静脉、再以NBCA加强栓塞静脉主干后复查造影显示VC已消失

来源:钱朝庆,刘淼,朱恩全,何园,李发旺,陈坤前.聚多卡醇联合NBCA栓塞 治疗双侧精索静脉曲张1例[J/OL].中国介入影像与治疗学.