上尿路尿路上皮癌是一种发病率相对较低的泌尿系肿瘤,约占尿路上皮癌患者的5%~7%。开放肾输尿管全长切除术曾经被认为是上尿路尿路上皮癌手术治疗的金标准。随着技术进步,腹腔镜技术逐步运用到泌尿外科手术。因此,腹腔镜肾输尿管全长切除术是目前治疗上尿路尿路上皮癌的首选手术方式。本篇将介绍常规的经腹腹腔镜肾输尿管切除术术式,并总结关键技术。

1.概述

CLAYMAN等于1991年首次报道腹腔镜肾输尿管全长切除术,此后腹腔镜肾输尿管全长切除术越来越多地运用于上尿路尿路上皮癌的治疗。与传统开放手术相比,腹腔镜肾输尿管全长切除术在肿瘤学治疗上疗效相似,但具有创伤小、出血少、术后恢复快及术后住院日短等优点。近年来,机器人技术也逐步运用于泌尿外科手术,但由于机器人手术花费较多,目前在国内开展仍受到一定限制。总体上,腹腔镜肾输尿管全长切除术是目前治疗上尿路尿路上皮癌的首选手术方式。

2.手术步骤

全身麻醉后,患者取健侧45°~60°斜卧位(以左侧为患侧举例),于左侧第12肋下缘0.5 cm左锁骨中线上行小切口,Veress法置入气腹针,建立气腹,气腹压维持在14 mmHg。于脐上3 cm左侧腹直肌外缘置入12 mm Trocar引入腹腔镜。2个12 mm术者操作Trocar于监视下分别放置在脐下3 cm左侧腹直肌外缘及脐和左侧髂前上棘连线中外1/3点处。1个5 mm助手操作Trocar放置于气腹针处。若病变在右侧,则Trocar位置对称放置。

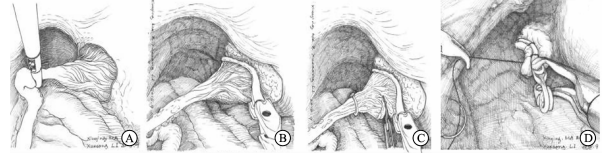

先于降结肠外侧切开腹膜,充分游离肾脏,挑起肾下极,沿性腺静脉找到肾静脉,充分游离显露肾动静脉,用腔镜用切割缝合器分别离断肾动脉和肾静脉。后于下腹正中置入1个12 mm Trocar,调整Trocar布局,向下游离输尿管至输尿管膀胱开口。对于肿瘤所在输尿管节段,为避免上端含肿瘤的尿液外溢,常使用Hem-o-lock夹于肿瘤远端夹闭输尿管。继续游离输尿管至膀胱壁肌层,通过钝性及锐性分离方式相结合将输尿管与膀胱壁结构分离,再向近端牵拉输尿管,将输尿管开口及部分膀胱壁拉出膀胱轮廓外,从而用腔镜用切割缝合器行输尿管袖状切除,或者使用本中心定制的大夹力哈巴狗钳钳夹膨大膀胱壁,用Hem-o-lock夹闭近端输尿管,之后于哈巴狗钳靠Hem-o-lock侧上缘剪断膀胱壁,行袖状切除,用倒刺线或可吸收线行缝合,收线时同步撤出哈巴狗钳,在关闭膀胱裂口同时尿液不外漏,减少肿瘤种植(图1)。

图1:使用本中心定制的大夹力哈巴狗钳处理输尿管末端

A 输尿管膀胱连接部呈现膨大的锥样结构;B 使用定制的大夹力哈巴狗钳钳夹膨大的膀胱壁;C 输尿管袖状切除;D 使用倒刺线或可吸收线行膀胱缝合,收线时同步撤出哈巴狗钳

将切下的肾脏及输尿管装入标本袋,通过下腹部约5 cm切口取出标本,冲洗术区,观察创面有无活动性出血,留置F20引流管,缝合切口。

3.关键技术总结

(1)肾及近端输尿管的处理

肾蒂的显露技术

经腹腔途径处理肾蒂时首先显露的多为肾静脉,肾动脉常位于肾静脉上后方,肾动脉的安全显露需要一定技巧。显露肾蒂后,先结扎肾动脉,再处理肾静脉。在既往肾蒂血管的显露和处理中,总结经验如下:

①处理肾蒂前可将患者手术床进行调整,使患者呈60°~70°半斜卧位,从而利用重力减少肠管对手术区域干扰,改善肾蒂显露。

②以性腺血管为解剖标志,向上游离显露下腔静脉(右侧)和肾静脉(左侧)。其中,右侧性腺血管可以保留,而左侧性腺血管需要切断。使用Hem-o-lock夹处理性腺血管时,应在距离左肾静脉至少0.5 cm处夹闭,避免Hem-o-lock夹干扰后续肾静脉的处理。

③游离肾脏下极,让助手用无创腔镜钳夹住定制纱布卷后将肾脏下极挑起,呈帐篷样结构,帐篷的顶点即为肾下极及输尿管,沿性腺血管水平继续向上向下扩大帐篷结构,借助30°窥镜从肾脏下方及背侧方向观察肾蒂。

④肾动脉位于肾静脉上方者,可先游离肾脏上极,从肾静脉上缘直接游离显露肾动脉。

肾蒂的处理方法

腹腔镜肾输尿管全长切除术中肾动脉及肾静脉的处理通常采用Hem-o-lock夹或腔镜用切割缝合器。Hem-o-lock夹花费相对较低,但需将血管充分游离,同时只有带锁部分跨过血管才能保证完全夹闭。腔镜用切割缝合器处理肾蒂时不需将血管充分游离,血管的夹闭和切断可分两步进行,术中可多次进行调整,对于粗大的血管安全性更好。

输尿管游离的要点

输尿管的游离过程中需注意以下几点:①性腺血管应该在接近髂血管或者更低的位置切断,以免干扰输尿管向下游离;②输尿管游离过程避免暴力撕扯,可对患者体位进行调整,如头侧降低,体位由60°变成45°,从而增加术者舒适度;③输尿管近膀胱入口处,血供会相对增多,尤其在输尿管与膀胱连接部的外侧壁,此处常常会有较大的血管,可使用双极电凝或者超声刀慢档切断,避免出血,影响视野。

(2)输尿管末端处理及袖状开口切除

处理输尿管末端及袖状开口切除时,需遵循“完整切除,无瘤原则”。为达到完整切除,作者认为,膀胱壁切除范围应该至少包括输尿管口周围1 cm左右的黏膜。无瘤原则,指术中膀胱及输尿管内的尿液不漏至伤口区域。此外,用标本袋套取标本也是无瘤原则的体现。目前,输尿管末端的处理方式很多,包括经膀胱内处理、经膀胱外处理、及内镜处理等各种方式。这些术式难易程度不同,各有优势。

本中心采用经膀胱外途径,利用腔镜用切割缝合器或定制的哈巴狗钳对输尿管末端进行处理。YOSHINO等曾于2003年报道了腔镜用切割缝合器于完全腹膜后镜下处理输尿管末端的术式及相关经验。LIU等2016年首次报道了本中心定制的哈巴狗钳处理输尿管末端技术的早期经验。

输尿管末端处理及袖状开口切除过程中应注意以下技术要点:①腹腔镜下充分游离输尿管末端,显露输尿管膀胱连接处及部分膀胱壁,当输尿管由细变粗后,进一步向膀胱远端游离至少2 cm,从而保证完整的袖状切除;②使用腔镜用切割缝合器完成膀胱袖状切除,完整切除输尿管周围1 cm膀胱壁,且切除的标本需在术中行台下剖开,检查袖状切口是否达到要求;③若在切口一端存在不完全切断情况,则用Hem-o-lock夹钳夹或进行缝合处理;④定制的大夹力哈巴狗钳处理输尿管末端时,需结合Hem-o-lock夹进行膀胱袖状开口切除,防止尿液渗漏。当用倒刺线或可吸收线进行膀胱切口双层缝合时,需保持哈巴狗钳不动,而收线时需同时撤出哈巴狗钳。

(3)特殊手术技巧的运用

自制纱布卷

自制纱布卷是一种本中心广泛运用于腹腔镜上尿路手术的简易器械,在经腹完全腹腔镜肾输尿管全长切除术中运用较广。自制纱布卷可吸收术区少量渗液,维持术野清晰。同时,可用于术中的钝性分离。如在游离肾脏时,使用自制纱布卷可将结肠、胰腺、脾脏推开,提高肾脏周围显露效果。在显露肾蒂时,可用其挑起游离的输尿管和肾脏下极,方便肾蒂显露。

腔镜用切割缝合器

MCDOUGALL等于1995年首次报道腔镜用切割缝合器,用于处理输尿管末端。随后,腔镜用切割缝合器越来越多的用于输尿管的处理,本中心手术中采用头端可弯腔镜用切割缝合器,其可灵活进行肾动静脉处理,不需将血管进行彻底游离显露。明显降低手术难度。此外,在袖状切除过程中,该切割缝合器可保证夹闭膀胱肌层,防止尿液外溢,避免切口种植。

定制的哈巴狗钳

定制的大夹力哈巴狗钳是由作者设计的一种手术器械,其闭合力较普通的动脉钳大,可提供约7~9牛顿的力量,保证断端的完整闭合。同时,其钳夹面具有较大的弧度,可完全贴合输尿管末端锥形结构的基底线,保证膀胱袖状部分完整切除。通过末端使用定制的哈巴狗钳进行处理,可实现腹腔镜下模拟开放手术使用组织钳钳夹的方法,并可减少GIA钉或Hem-o-lock夹的残留,从而减少术后膀胱内结石形成的可能。根据本中心的治疗经验,该技术是一项安全有效、操作简便的技术。

4.结语

经腹完全腹腔镜肾输尿管全长切除术是治疗上尿路尿路上皮癌的重要术式,本中心所采用的两种输尿管末端处理技术都有各自的优点,均安全有效,并成为作者所在手术团队的常规术式,有一定的临床推广运用价值。

来源:李学松,洪鹏,丁光璞,等.经腹完全腹腔镜肾输尿管全长切除术的关键技术总结(附光盘)(J).现代泌尿外科杂志,2018,23(10):729-731.